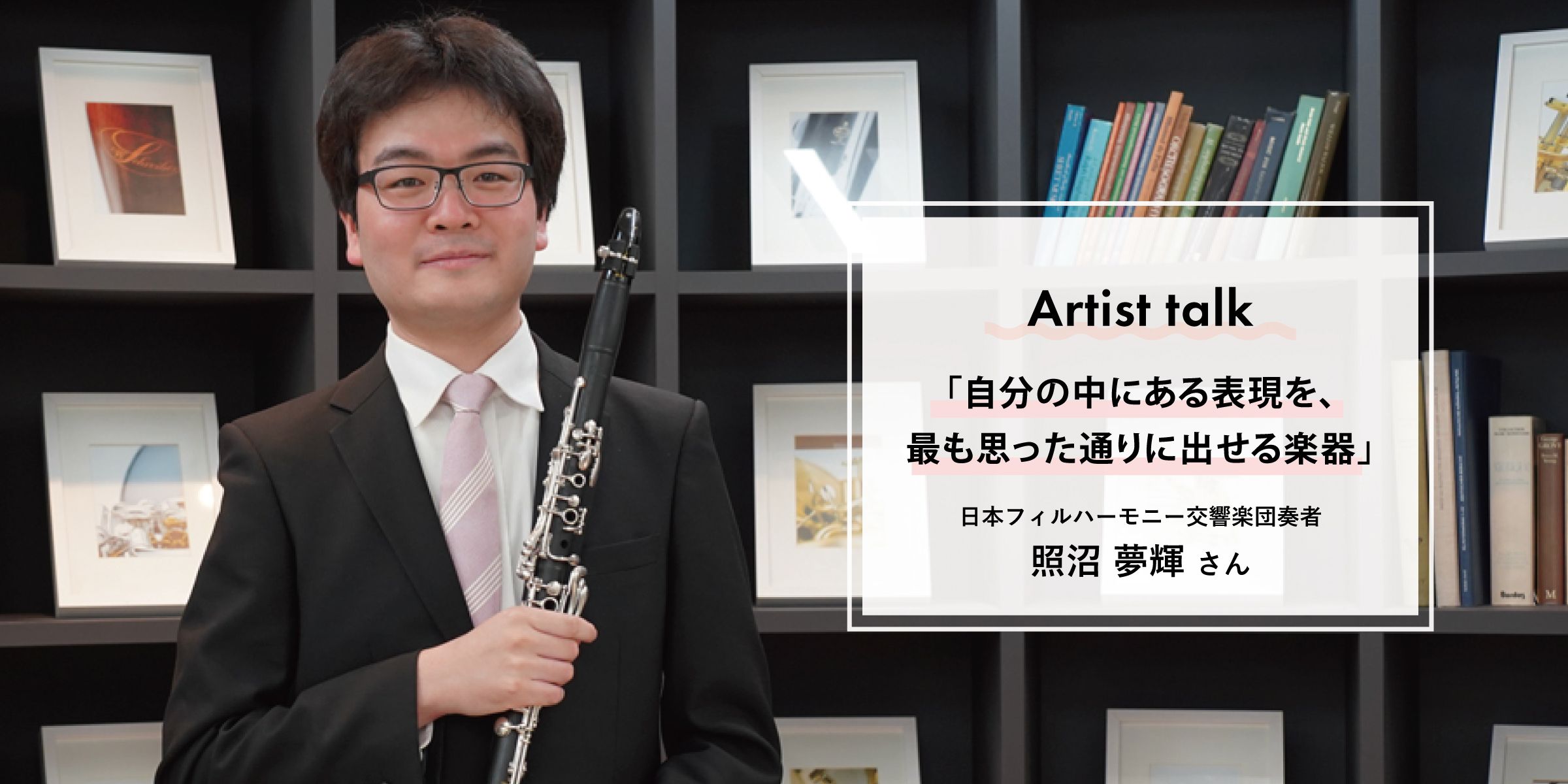

はじめて手にしたクラリネットから現在にいたるまで、〈ビュッフェ・クランポン〉の楽器とともに歩んできた、日本フィルハーモニー交響楽団クラリネット奏者・照沼夢輝さん。

クラリネットを始めたきっかけや学生時代のこと、楽器との向き合い方、現在の演奏活動について、お話を伺いました。

(取材:今泉晃一)

はじまりはビッグバンド部

小さい頃から音楽をされていたのですか

照沼(敬称略) 3歳からピアノを習っていて、小学生でサックスを始めました。学校には当時全国的にも珍しかったビッグバンド部があって、ジャズが好きな先生が指導されていました。中学校で吹奏楽部に入り、クラリネットを希望しました。

照沼夢輝さん

なぜクラリネットに移ろうと?

照沼 ビッグバンド部にはクラリネットがいませんでしたら、あの黒い管体になんとなく惹かれていたんです。どんな音がするのかよくわかっていなかったのですが、サックスを吹いていたので音自体はすぐに出ました。ただ、やはりクラリネットは難しかったですね。指がきちんとふさいでいないとリードミスをしてしまいますし、いい音が出るまで時間がかかりました。

どんなふうに上達していったのですか

照沼 小さい頃から習っていたピアノはスズキメソードで、「聴いて覚える」というのが基本でした。クラリネットも、とにかくCDを聴きました。アルフレート・プリンツの吹くモーツァルトのクラリネット協奏曲がなぜか家にあり、最初はそれを聴きました。ただジャケットの写真を見ると、ウィーンタイプの楽器なのでアンブシュアも違うしキーの形も違う。疑問に思いながらも耳コピーをしてモーツァルトを吹いていました。多分、音も真似していたと思います。

中学の吹奏楽部の顧問の先生がクラリネットを専攻した人だったので、先生からカール・ライスターをお薦めされて、自分で調べて東京の楽器店で行なわれたマスタークラスを聴きに行ったこともあります。そこでブラームスのソナタのCDを買って、ひたすらそれに合わせて吹いていました。当時は、「他の曲を吹いたとしても、たぶんこう吹くだろう」とライスターのフレージングなどがわかるようになっていました。ライスターが使っていた楽器はドイツ管でフィンガリングも違っていたため、レガートのかかり方など「何か違う」とは思っていました。

照沼夢輝さん

はじめてのmy楽器は“C13”

なかなかフランス管にたどり着かないですね

照沼 当時はそういう概念もよくわかっていなかくて、調べてみてどうやら違う楽器を使っているらしいということを知りました。

照沼さんは、これまでどんな楽器を使ってきたのですか

照沼

中学校の吹奏楽部に入って最初は学校の楽器でした。中学2年生のときに初めてのマイ楽器になったのが、今は製造完了していますが、〈ビュッフェ・クランポン〉の“C13”でした。「コンセルヴァトワール」という名前が付いていて、管体の設計は”R13”と同じで、

特にこだわりがあったわけではなく、たまたま見つけた中古楽器が山本正治先生の選定品だったからです。山本先生の名前は教本でも知っていましたし、部活の顧問の先生の師匠でもある方でした。「それなら間違いないだろう」と思って選んだのですが、素直に音が出るとてもよい楽器でした。

実は、自分自身も高校時代から山本正治先生に習うようになっていました。先生が水戸室内管弦楽団で吹くために水戸にいらしていたときに、ホールの楽屋口で「先生に習いたいです!」と直接言いに行ったんです。そうしたら先生は携帯の番号を教えてくれて、その後レッスンを受けられることになりました。

正治先生は「出てくる音は自分の頭のなかにあるもの」という考えだったので楽器のことは言われたことがなかったのですが、あるとき別の先生に聴いてもらったら「音大を受験するならもっと上のランクの楽器に替えたらもっと上手になる」と言われたことがきっかけで、高3の12月くらいに“プレスティージュ”に買い替えました。

今はディヴィンヌをお使いですよね

照沼 5年ほど前からです。“プレスティージュ”は、キーが自分の指の形に擦り減ってしまったような状態でした。亀井良信先生と初めてお会いしたときに自分の楽器を吹いていただいたのですが、「これは絶対買い替えた方がいいよ」と言われて、そこから新しい楽器を探し始めました。〈ビュッフェ・クランポン〉以外は考えていなかったので、上位モデルである“トスカ”“レジェンド”“ディヴィンヌ”をいろいろなところで吹いてみました。

すると、どれもよく思えてきてしまって(笑)。トスカはとても立派な音がするし、レジェンドは今のヨーロッパの流行りの音がする。ディヴィンヌは本当に上品な音がして。迷ってしまったのですが、やはり楽器はオーケストラでの音の合わせ方に大きく関わってきますので、日本フィルの首席奏者である伊藤寛隆さんに相談したところ「君は絶対に“ディヴィンヌ”が合う」と言われて決めました。

結果として、“ディヴィンヌ”は自分の中にある表現を、最も思った通りに出せる楽器だと感じています。もちろん美しい音色の楽器ではあるのですが、単体の音色というよりも、色の種類をたくさん持っていて、どういう音を出すかを奏者に任せてくれるような楽器なんです。つまりフレキシビリティが非常に高いのだと思います。

オーケストラの中で周りの楽器とすごく調和しつつ、ソロのときにはしっかりと通る音を出してくれます。このあたりが、今の2ndというポジションとうまく合っているような気がします。

ちなみにE♭クラリネットは“トスカ”のグリーンラインを使っています。吹く機会がそれほど頻繁にあるわけではないので、“ディヴィンヌ”からの持ち替えがしやすいということを考えて選びました。Bクラリネットを短くしたような感覚で、特別な何かをしなくても吹ける楽器ですね。

ずっと〈ビュッフェ・クランポン〉をお使いですが、ライスターに憧れて、ドイツ管に行こうと思ったことはなかったのですか

照沼 カール・ライスターはもちろん、ザビーネ・マイヤーなどドイツの奏者の音が大好きでしたので、そう考えたこともありました。

しかしシュトゥットゥガルト放送交響楽団のセバスティアン・マンツのマスタークラスを受けたときにその話をしたら、「その人の頭の中にある音が出るのだから、ドイツ管を使う必要はない」と言われました。特に音色に関しては単独で考えることはできなくて、音楽の作り方とか方向性とか、周りにあるいろいろなものと関連付けて考えなければならない。それで「楽器を替えなくても自分の望む音は作れる」と納得して、〈ビュッフェ・クランポン〉を使い続けることにしました。

照沼夢輝さん

夢中で聴いた日々、そして挑戦の始まり

照沼さんは高校の音楽科を経て東京藝術大学に進まれ、在学中に日本フィルハーモニー交 響楽団に入団されたわけですね

照沼 大学3年生の5月くらいにオーディションを受けました。とにかくオーケストラをやりたくて、1年生のときからオーディションがあれば受けていました。全然ダメでしたけれど(笑)。

あるときはアムステルダム・ロイヤルコンセルトヘボウの首席オーディションがあると知って「とにかく出せるものは出してみよう」と軽い気持ちで応募したのですが、見事に書類選考で落とされました。英語で返事が返ってきて、先生に見てもらったら「われわれのオーケストラを何だと思ってるんだ」的なニュアンスがあるよって言われて(笑)。

そこまでオーケストラ志向になったのは?

照沼 中学生のときに、近くのホールにヤノフスキの指揮でベルリン放送交響楽団が来て、《運命》とブラームスの1番を演奏しました。それに感動して、それからは近くで開催されるオーケストラの演奏会は全部聴きに行くようになりました。特に水戸室内管弦楽団には、年4回の定期演奏会にそれぞれ2夜ずつ行っていました。開演1時間前に残席があると学生券が出るというシステムでしたので、少し前からカウンターのあたりをウロウロしていて、時間になった瞬間に「学生券ください!」と行く。それを中学から高校までずっとやっていましたね。

同じプログラムを2回ずつ聴いていたわけですが、1日目と2日目で違うということもわかってくるわけです。あんな一流のオーケストラが近くにあったことは本当にありがたくて、水戸室内管に耳を作ってもらったと言っても過言ではないです。そういうわけで、「オーケストラの中のクラリネットの席に座りたい」という思いが強かったのです。

高校時代は音楽科だったこともあり、学校の吹奏楽部には入らず、水戸ジュニアオーケストラに入っていました。そこでオーケストラの名曲を演奏し、さらにオーケストラ志向が強くなりました。

照沼夢輝さん

学びは現場にあり。吹いて、振って、教えて、見えてきたもの

しかし大学3年のときに日本フィルに入って、学生と仕事の両立は大変ではなかったですか

照沼 日本フィルは学生契約という制度がしっかりしていて、授業優先でやらせてくれました。

それまでオーケストラの経験もそれほどなかったので、毎日が新しいこと尽くしでした。今でも印象に残っているのが、2回目の公演が《春の祭典》で、リハーサル1日で本番というスケジュール。しかもE♭クラリネットという目立つポジションで。思わず「これ、本当に乗るんですか」と聞いてしまいました(笑)。「これはヤバい世界に入ってしまった」とそのとき思いましたね。

だいたい2~3年でレパートリーが1周すると言われているのですが、本当に最初の2~3年は大変でした。ただ、もともとオーケストラが好きだったので、大変だけれども楽しくて。楽団員の皆さん、特にクラリネットセクションは本当に仲がいいので、窮屈な思いをすることもなく、伸び伸びと育てていただいた感じです。

教える仕事もされていますか

照沼 母校である水戸第三高校の音楽科は非常勤でレッスンをしています。他にも専門に進みたいような子をレッスンしていますが、教育にはすごく関心を持っています。

その一環として、5年くらい前から水戸で夏休みの時期に「クラリネットキャンプ in 水戸」を主催しています。参加者は音大生や音大を目指す人が多いですが、アマチュアの方や吹奏楽部に入っている子もいます。そこで刺激を受けて「音大に行きたい!」となるケースもありました。

講師は一線級のオーケストラプレーヤーばかりですが、講師4~5名に対して参加者は12~15名に限って、お互いの距離を近づけるようにしています。全員が顔見知りになり、誰とでも話ができるような関係を目指しています。

他にはどんな団体で演奏を?

照沼 照沼 ぱんだウインドオーケストラのコアメンバーになっていて、これは自分の数少ない吹奏楽のテリトリーとして楽しくやっています。それから現代音楽アンサンブル「トーンシーク」などもあります。

指揮もされていますね

照沼 最近、増えてきています。実はもともと、指揮者になりたいと思っていたんです。

オーケストラ好きが高じると、どうしてもそこまでいってしまいますね(笑)。将来、指揮の方にシフトすることもあるかもしれません。

クラリネット奏者と指揮者は、やっていることは全然違うと思っていて、《運命》とか《新世界より》など何十回と演奏している曲でも、指揮するときには1から勉強し直しています。自分が吹いたことがあるから、曲を知っていると思って指揮をしてしまうと、薄っぺらい音楽にしかなりません。

指揮者は曲のことはもちろん、オーケストラのことも全部わかっていないといけない。われわれ管楽器奏者だと一番気にしなければならないのは弦楽器ですし、打楽器も意外と盲点になってしまいます。例えばティンパニのロールを止めるのか止めないのか、弦楽器でもトレモロなのか刻みなのか、考えてスコアを読まないといけないわけです。

クラリネットを吹くときとは違う視点を持つことになるので、指揮をしたことがある曲は、オーケストラの中で吹くとものすごくいろいろな音が聴こえてきます。そこであらためて「今まで何となくやってきたんだな」と気づくんですね。

照沼夢輝さん

「なぜそう吹くのか?」を知ると、音楽はもっと深くなる

最後に、この記事を読んでくれた人へのアドバイスとして、どのようにするとクラリネットがより上達できるでしょうか。

照沼

先ほど指揮の話が出ましたが、指揮者の一番の勉強はやはりスコアを読むことです。これは、クラリネットとピアノで合わせるときも同じで、ピアノの譜面もしっかり読み込むと、確実に演奏が変わります。

ソロはどうしても「旋律線を美しく吹く」ということで終わってしまうことが多いのですが、ピアノとどう絡んでいるかを理解すると、音楽が立体的になるんですね。ピアノが弾ける人は必ず弾くべきですし、弾けない人でも、1小節に1時間かけてもいいから、とにかく一度音を出してみること。それも難しければ、ベースラインだけでも弾いてみると、和音の勉強になります。

結局、和声感が音楽の方向性なども決めているんです。巨匠の演奏でちょっとためている部分、だいたいの奏者がルバートするような部分を、ただ真似するのではなく、理由を考えてみることが大事なのですが、それも和声進行を考えるとだいたいわかります。そのように明確な理由が持てると、音楽に説得力が生まれるんですね。

指揮をするときのように、スコアやピアノ譜を読むことが大事なのですね

照沼 それが高じると、「自筆譜はどうなっているんだろう」というところに行き着きます。自分の譜面が自筆譜と違っていた場合、出版時のミスなのか、それとも誰かが校訂したのか、ということを知りたくなる。今は自筆譜もネットで見ることができたりしますからね。

クラリネットで言えば、例えばドビュッシーの《第1狂詩曲》の自筆譜がIMSLPで見られるので、それと出版譜を見比べてみることがひとつのきっかけになるかと思います。初演したクラリネット奏者の助言によって直された音もあったりするのですが、最初の状態がどうだったかを知っておくということは大事だと思います。それから、ドビュッシーの筆跡を見ることで、曲の雰囲気もよりつかめるようになるのではないでしょうか。

クラシック音楽って歴史的なものがほとんどで、「再現芸術」と言われるくらいですから、研究的な要素は絶対に入ってくると思うんです。より理想的な演奏をするにはどうするか考えたときに、そこには楽譜の研究も含まれると考えています。

それにしても、照沼さんは本当に様々な側面から音楽を楽しんでいるように思います

照沼 やりすぎですね(笑)。休みはありませんが、今はそれで楽しくやっています。あまり仕事だと思ったことはなくて、「趣味は何?」と聞かれるのが一番困るんです(笑)。結局趣味は音楽ですからね。

照沼 夢輝

Yumeki Terunuma

1994年生まれ。茨城県東海村で育ち、3才よりスズキメソードにてピアノを、13歳より吹奏楽部にてクラリネットを始める。水戸第三高等学校音楽科を経て、東京藝術大学卒業。これまでにクラリネットを吉成隆一、大熊洋子、山本正治、金子平の各氏に、サクソフォンを須川展也、指揮を湯浅勇治に師事。またチャールズ・ナイディック、パスカル・モラゲス、カール・ライスター、リカルド・モラレス、インヒュク・チョウといった海外の演奏家にも学んでいる。第21回日本クラシック音楽コンクール第2位、第四回秋吉台音楽コンクール第3位(2位なし)他、ARDミュンヘン国際音楽コンクールやプラハの春国際コンクールなどに出場。サイトウキネンフェスティバル 小澤征爾音楽塾オーケストラやアフィニス夏の音楽祭などに出演。20歳で日本フィルハーモニー交響楽団のオーディションに合格し、東京芸大三年在学中の2015年8月クラリネット奏者に就任。以降、日本フィルを中心に各在京オーケストラへの客演や室内楽、近年は指揮など幅広く活動している。

株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパン

© 2022 Buffet Crampon Japan ・ All rights reserved